刑事弁護のご相談

当事務所の弁護士は、法テラスの常勤弁護士として数百件の刑事弁護の経験があります。

その経験を活かし、ご本人やご家族に寄り添った刑事弁護活動を行います。

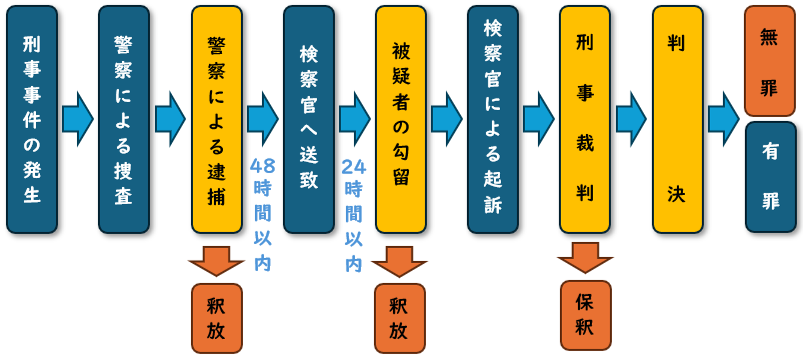

刑事事件の流れと弁護活動

刑事事件の手続の流れや段階に応じた弁護活動の内容をご存じの方は多くありません。「これからどうなってしまうのか」という不安に苦しまれているのではないでしょうか。

ここでは以下の刑事事件の手続の流れに沿って、弁護活動の一部をご説明させていただきます。

逮捕時の弁護活動

面会できない不安

逮捕から72時間は、家族友人等は面会できません。

一方で弁護人は警察官の立ち会いなく面会でき、法的アドバイスはもちろん家族の状況や今後の見通しなどを伝えることで不安を和らげ、72時間を乗り切る気力を持っていただきます。

勾留請求率は93%

令和5年版犯罪白書によると勾留請求率は93%を超えます。

弁護人は、犯罪を行っていない場合にはご本人の主張を説得的に整理し、裏付事実を示すなどし、犯罪事実を認めている場合でも早期に示談するなどして勾留を阻止する働きかけを行います。

勾留時の弁護活動

面会が禁止されることも…

勾留中は、通常はご家族とも面会(接見)は可能ですが、面会時間が短い、警察官の立会がある、事件内容は離せないなど十分であるとはいえません(接見が禁止される場合もあります)。

一方で弁護人は勾留中も面会を重ねて弁護活動を継続できます。

供述調書のリスク

勾留中は何度も取り調べを受け、検察官や警察官に話した内容は供述調書という証拠とされる可能性があります。この調書は刑事裁判での事実認定や量刑(刑の重さ)に影響します。

いったん作成された供述証拠を争うのは非常に困難なので、見えにくい活動ではありますが弁護人は不当な証拠を取らせないことに全力を尽くします。

起訴されると有罪率は99%

起訴後の有罪率は99%、逆に無罪率は1%に満たないといわれます。

この数字は、日本の捜査機関の優秀さを示す指標とされることが少なくありませんが、これはあくまで「起訴」された事件の有罪率・無罪率です。

そもそも起訴されない事件も多く、令和5年版犯罪白書によると56.4%は起訴猶予となっています。逮捕から勾留段階で起訴されないように弁護活動をすることが極めて重要です。

起訴後の弁護活動

身柄拘束からの開放

起訴後は保釈の請求ができ、裁判所が保釈を認めると、保釈保証金を裁判所に預けるなどして身柄拘束から開放されます。

弁護人は、一刻も早く保釈が認められるように保釈判断の考慮要素について事前に検討、調整します。

証拠をめぐる争い

犯罪事実の立証責任は検察官にあります。検察官は裁判所に証拠請求する前に、請求予定の証拠を弁護人に開示しなければなりません。

弁護人は、検察官がどの証拠でどんな事実を立証しようとしているのか迅速に把握し、不自然な証拠、信用性のない証拠、違法な証拠、過剰な証拠などが裁判官の目に触れないように排除する活動を行います。もちろん弁護人側からも証拠を請求することができます。

量刑と情状弁護

犯罪を認めているいわゆる自白事件について量刑を定めるにあたっては、性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状ならびに犯罪後の情況を考慮します。この情状は「犯罪事実に関する情状(犯情)」と「一般情状」に分けられます。

弁護人は、犯罪に至ってしまった背景事情や境遇などご本人に有利な事情を立証し、被害者のある犯罪では被害回復に力を注ぎます。

国選も私選も活動できる範囲や内容に違いはありません。そのため国選と私選という枠組みでの比較は適切とは言えず、人によるとしかいえません。

この人によるというのもなかなか難しいところで、「人柄の良さや熱心さ」といった単純なものではなく、例えば国選弁護人の報酬の仕組みや金額からして弁護活動にかけられる時間やエネルギーが限られていたり、刑事弁護活動に対するスタンスといった意味での「人による」という部分が大きいといえます。

私選弁護人の場合は、国選弁護人に比して高額の費用負担となります。それは時間もエネルギーも十分に注ぐというお約束を前提とするものです。

ちむじゅらさんの法律相談

法律相談:30分5500円

刑事事件の場合、事案の内容等をお聞きして、見通しや弁護活動の内容、受任した場合の費用などをご説明させていただきます。

もっとも、ご家族がご相談される場合などでは、事情が全くわからないこともあると思います。そんな場合は、接見のみを依頼していただくことも可能ですのでご相談ください。

弁護士費用の目安

事案簡明な身柄拘束事件(起訴前=事実関係に争いがない情状事件、起訴後=公開法廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件)について、ちむじゅらさんに依頼した場合の弁護士費用の目安は以下のとおりです。

事件数が多数である場合や否認事件、事案が複雑等の事情がある事件の場合は別途お見積りいたします。

| 事件の段階 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 起訴前(逮捕〜勾留中) | 22万円〜 | 起訴猶予:22万円〜 略式命令:22万円〜 |

| 起訴後(起訴〜第1審判決) | 22万円〜 | 執行猶予:22万円〜 求刑から減刑:22万円〜 |

少年事件の場合、原則として刑罰ではなく更生改善が目的となります。この違いから更生する意思があるか、更生できる環境であるかという点もかなり大きな比重をもって判断されます。

弁護人(付添人)の活動内容も少年に寄り添い、人権を擁護しつつ、更生環境を整え、調整するという役割を担います。

このような少年事件の特徴から、ご本人を含めご家庭を中心とした更生環境を一緒に整えていくというお考えを持っていただくことが重要です。