2018年に相続法は大幅に改正されています!

遺産分割は整理が重要!

遺産分割では、故人の思いや相続人間の考えの違いなどで紛争になることもあります。

また、もめ事になる部分もかなり幅広く、話し合っているうちに何が問題なのか、そして何が正解なのか、はたまた今何を話し合っているのか、よくわからなくなってしまうこともあります。

そのような事態を避けるには、まず前提を整理し、それから話し合うことが重要です。では、どのように整理すればよいのでしょうか?

遺産分割の流れ

遺産分割協議を円滑に行うためには、以下のような流れで整理しながら進めることをおすすめします。

これらの項目についての協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、実際に分割して遺産分割は終了します。

なお、遺言がある場合は、遺言の有効性や遺留分の侵害の有無など異なる検討が必要になります。

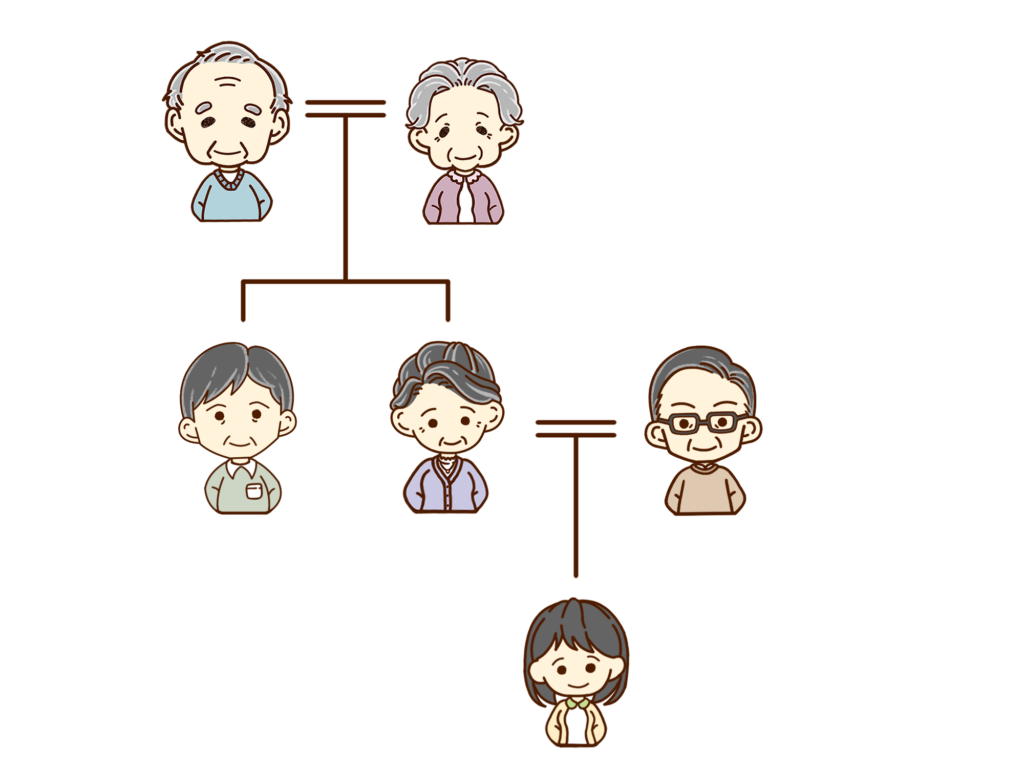

①相続人の確認

遺産の分割は、相続人全員で話し合う必要があります。そして一部の相続人が欠けた遺産分割協議は無効になり、やり直さなければなりません。

そのためそもそも分け方を話し合う以前に相続人を確定することが重要です。疎遠で生死が不明だったり、養子縁組がなされていたり、事情があって公にされていない相続人がいるなどの可能性もあります。

しっかりと戸籍を調査しておくべきです。さらに相続放棄の有無も確認します。

特に遺産分割がなされていないまま、長期間が経過している先祖代々の土地などがある場合は、被相続人の父母や祖父母の相続という数次の相続があり、会ったこともない相続人がいるということも少なくありません。

②遺産の範囲の確認

遺産分割の対象である「遺産」の範囲を確認します。

亡くなった方の名義ではなくともその方が父母や祖父母の相続人であり、名義変更がなされていない財産も遺産に含まれる可能性もあります。特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判を要する場合もあります。

③遺産の価値を評価

現金や預貯金などは価値の評価についてはあまり困ることはありませんが、不動産の価値については様々な基準があります。

例えば、固定資産税評価額というのも一つの基準ですが、その額は市場価格よりもかなり低額になるのが一般的です。市場価格を基準とした場合は、不動産しか取得できないのに、固定資産税評価額を基準に分割した場合は、評価額が低いので不動産を取得した上で更に現金もという分割になるなど不公平な結果になることもあります。

④相続分の確認

上記(1)〜(3)を前提に各相続人が具体的に取得すべき金額を確認します。

具体的には、法定相続分を前提に、特定の相続人が受けた生前贈与や遺贈、死因贈与(特別受益)や特定の相続人による被相続人の財産の維持や増加への貢献(寄与分)により、取得すべき金額を調整します。

⑤分割方法の調整

実際の分割方法を調整します。例えば、不動産を分割する場合には、複数の不動産をそれぞれが取得する方法(現物分割)や 相続人のうちの1人が不動産を取得し,その他の相続人にお金を支払う方法(代償分割)、不動産を複数の相続人が共有しておく方法(共有分割)、不動産を第三者に売却して,その代金を分割する方法(換価分割)があります。

民法は特別受益に該当する遺贈や生前贈与がある場合、これを遺産の前渡しとみなして、各相続人の相続分を計算(持戻し)すると規定しています。もっとも、被相続人は持戻しを免除する意思表示をすることができ、その場合、遺産分割の計算において特別受益として持戻す必要がなくなります。

2018年の民法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦の一方(被相続人)が、他方に対して、その居住用不動産を遺贈又は贈与したときに、被相続人は当該遺贈又は贈与について前述の持戻し免除の意思表示をしたものと推定されることになりました(民法903条4項)。

ちむじゅらさんの法律相談

法律相談:30分5500円

遺産分割協議においては、上記のとおり、前提として確認しなければならないことや評価、調整と複雑な検討が必要になります。

ちむじゅらさんでは、ご相談いただいた方、それぞれのご事情に併せて情報を整理し、遺産分割協議をどのように進めるべきか具体的にご説明させていただきます。

なお、遺産分割協議や遺産分割調停の代理人として受任する場合の弁護士報酬の目安は以下のとおりです。

法テラスの「無料相談」

当事務所の弁護士は、法テラスの契約弁護士です。法テラスでは民事法律扶助事業を実施しており、要件を充たす場合には同一案件で3回まで無料相談をご利用いただけます。

詳しくはこちらをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

弁護士費用の目安

遺産分割協議が円滑に進まない、意見が一致しない、話し合いすらできないといった場合には、当事務所の弁護士に交渉等を委任することをご検討ください。

遺産分割協議や遺産分割調停、審判の代理人として受任する場合の弁護士報酬の目安は以下のとおりです。

なお、実際にご依頼いただく際には、ご契約前に弁護士報酬等についてしっかりとご説明いたしますので、安心してご相談ください。

相続調査

| 報酬の種類 | 手数料の額(税込) |

|---|---|

| 手数料 | 11万円 |

※戸籍等の取得に要する実費は別途お支払いいただきます。

遺産分割交渉・調停・審判

| 報酬の種類 | 報酬の額(税込) |

|---|---|

| 着手金 | 経済的利益の額が ① 750万円未満 22万円以上55万円以下 ② 750万円以上 経済的利益の4.4% |

| 報酬金 | 経済的利益の額が ① 750万円未満 経済的利益の16.5% ② 750万円以上 経済的利益の11%+19.8万円 |

※ 経済的利益は、着手金算定については依頼者の取得すべき財産、報酬金算定については依頼者が取得した財産の時価相当額の合計額をそれぞれ基準とします。

※ 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しませんが、交渉・調停から審判に移行するときは、当初の着手金の2分の1の額の追加着手金が発生します。

※ 訴訟を要する場合は別途、着手金および報酬金が発生します。

※ 相続人の中に行方不明者がいる場合で不在者財産管理人の選任が必要な場合は、別途、申立費用が必要となります。

※ 遺産分割と独立して寄与分の調停、審判の申立をする場合は、別途上記の基準の2分の1の着手金および報酬金が発生します。

法テラスをご利用の場合

当事務所の弁護士は、法テラスとの契約弁護士ですので、要件を充たす場合は民事法律扶助制度の代理援助がご利用いただけます。法テラスの民事法律扶助制度(代理援助=弁護士費用の立替制度)をご利用頂ける場合の弁護士報酬は法テラスの基準によります。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。